Articolo apparso sull’edizione odierna dell’Osservatore Romano a firma di Gabriele Nicolò

È il dramma della bontà, il cui valore s’infrange contro le insidie e le malignità del mondo. Al termine di una lotta impari e inclemente, della bontà non rimangono che frammenti: ma sono essi, cionondimeno, a resistere all’urto delle forze ostili, e a illuminare il cosmo, altrimenti destinato a precipitare nel vuoto e a brancolare nel buio.

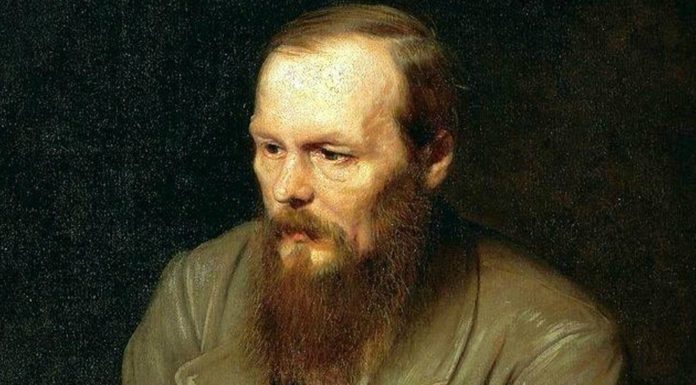

Ne L’idiota, pubblicato centocinquant’anni fa (1869), Fedor Dostoevskij intende rappresentare, come egli stesso ebbe a dichiarare, «un uomo positivamente buono, un Cristo del XIX secolo», ispirato al quadro del pittore Hans Holbein il Giovane Corpo di Cristo morto nella tomba, che viene esplicitamente citato nel romanzo. Al protagonista, il principe Myskin, ultimo erede di una grande famiglia decaduta, lo scrittore russo affida il suo sentire e la sua valutazione di quei «fattori cruciali» che sono alla base del vivere civile.

«La compassione è la più importante e forse l’unica legge di vita di tutta l’umanità — dichiara Myskin —. Chi attenta alla carità individuale attenta alla natura dell’uomo e ne disprezza la dignità personale». L’idiozia del protagonista, afflitto dall’epilessia, consiste nell’incapacità di giudicare e condannare il male perpetrato dagli altri, come pure in una goffa mancanza di volontà associata a una cieca fede nel prossimo. Una cecità che non gli permette di scorgere, e quindi tanto meno di prevenire, le macchinazioni e le viltà perpetrate ai suoi danni. È una sorta di vittima che non si avvede delle torture a lui inflitte dai carnefici: e quegli stessi carnefici sono giustificati dalla vittima, nel segno di un paradosso che si rivela uno straordinario strumento per sondare i recessi più reconditi e disarmanti dell’animo umano.

L’idiota — definito dallo slavista e critico letterario Vittorio Strada «un romanzo enigmatico e limpido che avvince e che sgomenta» — si configura non come un’apologia della bontà, ma come «la storia della sua disfatta, in un mondo che di fatto non la accetta». Il regista Luchino Visconti affermò, in un’intervista del 1960, di essersi ispirato anche a questo romanzo per il film Rocco e i suoi fratelli. Nel ripercorrere la parabola del principe, il regista rilevava: «Rocco è un santo. Ma nel mondo in cui viviamo, nella società che gli uomini hanno creato, non c’è posto per i santi come lui. La loro pietà provoca disastri».

Il principe Myskin non è solo la vittima dei diversi soggetti che si muovono sulla scena, ma è anzitutto vittima di se stesso. Con inquietante frequenza, infatti, si colpevolizza, e tende a sottovalutarsi. Di conseguenza la sua esistenza, condotta sul limitare dell’agone sociale, si manifesta come perpetuo sacrificio. «Non ho mai incontrato in vita mia — dice Nastasja, uno dei personaggi del romanzo — un uomo simile a lui per nobile semplicità e illimitata fiducia. Chiunque voglia può ingannarlo e chiunque lo ingannasse sarebbe poi perdonato da lui».

Come evidenzia il filosofo Gabriele Scaramuzza, il principe Myskin, ogni volta che instaura un contatto con il mondo circostante e decide dunque di parlare, sente subito l’insufficienza delle sue parole: di conseguenza avverte la necessità, imperiosa e al contempo imbarazzante, di doversi sempre spiegare. Nell’arco del romanzo, infatti, si susseguono sistematicamente esigenze di spiegazione. In verità anche gli altri personaggi provano il disagio, o meglio il timore, di non essere adeguatamente capiti quando traducono i propri pensieri in parole: lo stesso Rogozin, un altro personaggio chiave del libro, giovane brillante dal temperamento aggressivo, è afflitto da tale impaccio. E la sua congenita aggressività si acuisce quando si avvede che la sua parola non corrisponde perfettamente al suo pensiero. Questa “malattia”, tuttavia, si manifesta in sintomi più gravi proprio attraverso la figura del principe Myskin. Con lui l’insufficienza del linguaggio diventa ossessiva, fino a sortire conseguenze drammatiche: prova ne sia la scena finale, quando con Rogozin accanto al cadavere di Nastasja, il protagonista «diceva sempre tutt’altra cosa da quella che avrebbe dovuto dire». Nel momento in cui la parola poteva contribuire alla missione del conforto e della solidarietà, fallisce: incerta e balbettate, sbaglia la mira e va in tutt’altra direzione.

Nel plasmare la figura di Myskin, lo scrittore, per sua stessa ammissione, si ispirò a Don Chisciotte. «Nella letteratura cristiana — dichiara Dostoevskij — l’unico uomo buono che risulta veramente compiuto è Don Chisciotte. Ma egli è buono esclusivamente perché nello stesso tempo è anche comico».

Per Dostoevskij, Don Chisciotte non è il cavaliere dell’ideale rappresentato nelle sue virtù, e che poi le realizza: è piuttosto l’eroe destinato a uscire sempre sconfitto dal suo ruvido scontro con la realtà. Tuttavia, malgrado ogni scacco subito, egli si configura come l’invitto messaggero di alti ideali cristiani — l’amore per i poveri, i diseredati, gli oppressi — e in tal senso si staglia come simbolo di un’umanità destinata sempre ad attingere il riscatto da quei valori spirituali che nessuna forza maligna potrà mai soffocare e annichilire. In filigrana anche il principe Myskin si pone come alfiere di una umanità mortificata e reietta. Certamente egli si pone in antitesi al superuomo di Nietzsche, per affermarsi in una dimensione squisitamente antieroica, ma non per questo meno rappresentativa e meno incisiva. E quando si potrebbe pensare che Myskin sia lo sconfitto, in realtà risulta essere il vincitore. Infatti Dostoevskij lo descrive capace di cogliere armonie, legami e connessioni laddove altri non vedono che disarmonie e assurdità. E laddove altri vedono solo il male e la malvagità, il principe, al contrario, sa cogliere il bene, o comunque la possibilità di compierlo.

Ma va precisato che il bene e la bontà di cui Myskin si fa interprete si caricano di una dimensione metafisica: cioè a lui non arride la capacità di amare, nel senso corrente del termine. A Nastasja egli dice: «Io non sono mai stato innamorato. Io sono stato felice altrimenti». Insomma non ha carne l’amore di Myskin: le donne si sentono comprese da lui, e per questo motivo ne sono attratte. Lo amano, ma non si sentono corrisposte, non si sentono pienamente riamate. Myskin, come scrive Scaramuzza, suscita attese che non può esaudire, e le suscita contemporaneamente in due donne, tra cui non sa scegliere, Aglaia e Nastasja: a entrambe, la sua bontà metafisica, e non terrena, provocherà solo sofferenza e tragedia.

Ai critici che gli rimproverano il fatto di aver incastonato il protagonista in un’aura astratta, facendolo il paladino di una morale cristiana innervata di una purezza spinta all’estremo, lo scrittore ribatteva con forza che “gli anticristi” credono di confutare il cristianesimo perché esso apparentemente «non regna sulla terra». In verità, sottolineava lo scrittore, il cristianesimo, con il suo ideale di universale fratellanza, rappresenta «l’ideale della vita futura definitiva dell’uomo, mentre sulla terra l’uomo è in uno stato di transizione».

Nel cogliere tale cifra interpretativa e nel tessere gli elogi del romanzo, lo scrittore tedesco naturalizzato svizzero Hermann Hesse scrive: «Ci sono uomini che vivono in buona amicizia con la loro coscienza — creature rare, sante e felici — e qualunque cosa loro accada, li colpisce solo dall’esterno, non li ferisce mai al cuore, restano sempre puri e dal loro volto non scompare mai il sorriso. Uno di costoro è il principe Myskin».